多中心城市区域分析中的“中心”定义:基于长三角的案例说明

作者姓名:Weiyang Zhang1,2, Ben Derudder3, Xingjian Liu4, Bindong Sun1 & Yu Wang1

作者机构:1.华东师范大学行政区划研究中心&中国现代城市研究中心&城市与区域科学学院

2. 中国科学院流域地理学重点实验室

3. 鲁汶大学公共管理研究所

4. 香港大学城市与规划设计系

英文标题:Defining ‘centres’ in analyses of polycentric urban regions: the case of the Yangtze

发表刊物:《Regional Studies》

引用格式:Zhang, W., Derudder, B., Liu, X., Sun, B., & Wang, Y. (2021). Defining ‘centres’ in analyses of polycentric urban regions: the case of the Yangtze River Delta. Regional Studies, doi: 10.1080/00343404.2021.1912725

摘要:多中心城市区域(PURs)的实证分析依赖于“中心”的选取。通过探索长三角城际和城市两个尺度多中心性如何依赖于“中心”识别与领域定义,本文发展并回应了这一问题。研究结果一方面帮助厘清了多中心城市区域的测度程序问题,另一方面强调了区域研究中,特别是中国城市与区域研究中,确定“城市”定义在概念理解和实证分析方面的重要性。

一、引言

近年来,城市多中心研究吸引了来自地理学界与规划学界的广泛兴趣。多中心研究多集中在多中心概念与理论辨析,实证识别分析,规划响应,以及评估多中心的社会经济绩效等四个维度。将多中心研究付诸规划实践过程往往遇到“模棱两可”的概念问题:不同学者和规划师对“多中心”有着自己的解释和看法。虽然概念的多元论和政策的工具主义不可避免,厘清城市多中心研究的本质和概念共识对于推动学术交流与理论发展至关重要。

推动多中心概念共识的关键环节是如何在实证分析中将“多中心”的本质转换成严谨的实证程序。就区域尺度,多中心的实证分析至少包括五个可能受到研究者主观选择影响的步骤:①选择形态抑或功能的维度;②选择分析的社会经济过程;③研究区域范围的界定;④“中心”的定义与识别;⑤“多中心”平衡的测度。这五种选择过程一方面取决于具体研究问题,另一方面,不同的选择会潜在导致相左的结果及分析观点。本研究探究“中心”的定义与识别如何以及为什么影响“多中心”的测度,并在城际和城市两个尺度进行分析。

另一方面,城市定义问题是城市地理的一个传统话题。上世纪80年代,我国城市地理学家周一星先生就呼吁重视城市研究中相关基本概念的正确性问题,提出要建立中国城市的实体地域概念。本研究通过探讨多中心研究中的“中心”定义问题,以期重新强调中国城市与区域研究中确定“城市”定义的重要性。

二、数据来源与研究方法

(1)分析框架

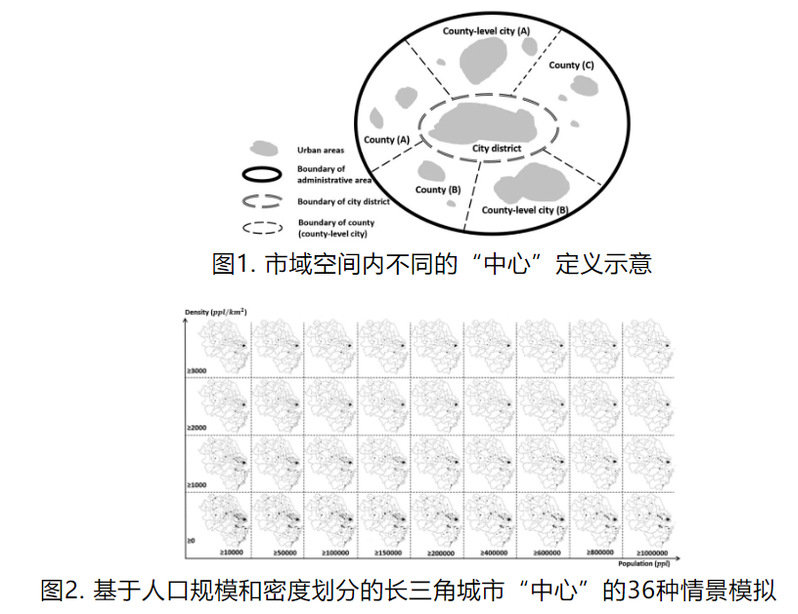

研究分为两个部分,包括首先采用不同的“中心”定义,揭示多中心性的变化;其次揭示什么因素导致了这种变化。针对第一个问题,研究采取a)市域;b)地级及以上城市市区;c)法定城市(设区市与非设区市)市区;d)地级及以上城市建成区;e)法定城市建成区共五类中心识别(如图1所示),借助LandScan高分栅格人口数据,测度并对比不同“中心”划分下的城际和城市多中心程度。针对第二个问题,借助不透水面和LandScan人口数据,基于城市人口密度和人口规模的门槛设置,生成36种虚拟的城市中心划分情景(如图2所示),分别测度城际和城市多中心性,并分析多中心性变化的影响因素。

(2)数据

鉴于实际建成区边界并不是行政意义上的空间单元,难以用统计数据评估城市“中心”的重要性。研究采用1km*1km格网的2015年Landscan全球高分人口数据集,进行基于不同“中心”划分的多中心测度。

(3)多中心测度方法

研究采用拟合“位序-规模”分布的方法进行多中心性测度。具体来说,使用如下方程,通过估计帕累托系数β来表征多中心程度:ln (Pi) = α+βln (Ri−1/2),其中Pi指分析单元i的人口数量,Ri指分析单元i人口数量的排序,β为负值,且绝对值越大代表越单中心布局。

三、研究结果与讨论

(1)在城际和城市尺度,采用地理上范围更大的“中心”定义更趋向于产生更多中心的结果。与地级及以上城市的中心选取相比,采用法定城市的测度更倾向于产生更多中心的结果。这些差异是由长三角的城市区域特征及多中心测度方法共同导致的。

(2)采取不同的“中心”定义,会产生不同的分析单元数量和不同的分析单元组份两个结果。当更多的分析单元加入时,多中心测度会趋向于介于单中心和多中心的均衡态。当分析单元的组份变化时,对城际尺度的影响依赖于分析单元的数量;对城市尺度的影响为,当采取更高人口密度的门槛划分,会生成更多中心的结构。

(3)除了多中心测度均对“中心”定义敏感的共性外,城际和城市尺度多中心性对“中心”组份变化的反应是不同的。启示进一步研究需要深入剖析城市和城际尺度多中心间的交互关系。

本研究存在一些局限性。比如,多中心包括形态和功能两个维度,功能多中心对“中心”选取是否遵循同样规律值得探索。部分研究结论基于长三角和中国区域构造的基本特征,在国外同类地区是否仍然成立尚不清楚。更重要的是,多中心研究的“中心”定义不仅是方法论问题,更关系到何种“中心”界定的多中心结构会产生更积极的社会经济效应。因此,进一步厘清“中心”定义和多中心外部性间的关系具有更实质政策意义。

相关研究索引:

同比利时鲁汶大学、香港大学、荷兰特文特大学、首都经贸大学的团队合作,对多中心分析的方法论开展了系列研究,相关文章如下:

Zhang, W., Derudder, B., Liu, X.*, Sun, B.*, & Wang, Y. (2021). Defining ‘centres’ in analyses of polycentric urban regions: the case of the Yangtze River Delta. Regional Studies, 1-12.

Derudder, B., Liu, X., Wang, M.*, Zhang, W.*, Wu, K., & Caset, F. (2021). Measuring polycentric urban development: The importance of accurately determining the ‘balance’ between ‘centers’. Cities, 111, 103009.

Zhang W*, Derudder B. How sensitive are measures of polycentricity to the choice of ‘centres’? A methodological and empirical exploration[J]. Urban Studies, 2019, 56(16): 3339-3357.

[研究资助:国家自然科学基金(41901186,41971197),上海市哲社基金(2018ECK009),中科院流域地理学重点实验室开放基金(WSGS2020004)等]